詳しく述べるときりがないので、基本的な点だけを解説します。これで大部分の変異が記述可能と思います。興味のある方は英語になりますが、http://varnomen.hgvs.org/あるいはHum Mutat 2016; 37: 564–569.の論文を参考にしてください。

I. DNAレベルでの記載法

1. 塩基置換(Substitution)の場合

例1)c.358G>C

c.:coding DNAの頭文字です。

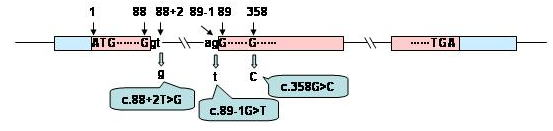

358:これは塩基番号です。開始コドンATGのAを+1として数えます。coding DNAですから、イントロンの配列は数えません。言い換えればスプライシング後のmRNAを開始コドンAUGのAを+1として数えることになります(下図参照)。

G>C: GがCに置換していることを表します。”>”の左は置換する前の塩基、右側が置換後の塩基です。

全体で「coding DNAの358番目の塩基がGからCに換わっている」ことを表します。

例2)c.88+2T>G

イントロンに塩基置換がある場合の記載法です。88+2とは88番目で終わるエクソンがあった場合、そこから3’側に数えて2番目の塩基(イントロンが始まって2番目の塩基)を表します。従って88+2を90と書いてはいけません。そうすると次のエクソンの2番目の塩基になってしまいますから(下図参照)。

例3)c.89-1G>T

これもイントロンに塩基置換がある場合の記載法です。89-1とは89番目で始まるエクソンがあった場合、そこから5’側に数えて1番目の塩基(イントロンの最後の塩基)を表します。従って89-1を88と書いてはいけません。そうすると前のエクソンの最後の塩基になってしまいますから(下図参照)。

2. 塩基の欠失(deletion)の場合

2-1. 1塩基欠失の場合

例)c.13delG

delはdeletionの略です。

全体で「coding DNAの13番目の塩基Gが欠損している」ことを表します。

c.13delとだけ書くこともあります。

2-2. 数塩基の欠失の場合

例)c.92_94del

全体で「coding DNAの92番目から94番目の塩基(3塩基ですね)が欠失している」ことを表します。delの後に欠失した配列を具体的に記述してc.92_94delGACとすることもできます。下線”_”はマイナス”-“と区別してください。マイナスは上に書いたようにイントロンにさかのぼって数えるとき使うからです。

3. 塩基の重複(duplication)の場合

3-1. 1塩基重複の場合

例)c.13dupT

dupはduplicationの略です。

全体で「coding DNAの13番目の塩基Tが重複している」ことを表します。

c.13dupとだけ書くこともあります。

3-2. 数塩基の重複の場合

例)c.92_94dup

全体で「coding DNAの92番目から94番目の塩基(3塩基ですね)が重複している」ことを表します。dupの後に重複した配列を具体的に記述してc.92_94dupGACとすることもできます。

4. 塩基の挿入(insertion)の場合

重複も広い意味の挿入ですが、重複の場合にはdupで表します。

4-1. 1塩基挿入の場合

例)c.51_52insT

insはinsertionの略です。

全体で「coding DNAの51番目と52番目の塩基の間に塩基Tが挿入されている」ことを表します。

4-2. 数塩基の挿入の場合

例)c.51_52insGAGA

全体で「coding DNAの51番目と52番目の塩基の間に4塩基GAGAが挿入されている」ことを表します。

5. 挿入と欠失の組合せの場合(Deletion/insertion, Indel)

例)c.112_117delinsTG

「coding DNAの112番目から117番目までの塩基が欠失し、更にそこに2塩基(TG)が挿入されている」ことを表します。

II. タンパク質レベルでの記載法

1. アミノ酸置換の場合

1-1. 他のアミノ酸に置換する場合(ミスセンス変異)

例)p.Trp26Cys

p.:proteinの頭文字です。

数字はアミノ末端のメチオニンから数えたアミノ酸の番号です。

置換がおきたアミノ酸の番号の左側が置換する前のアミノ酸、右側が置換後のアミノ酸です。DNAの様に”>”は使いません。

全体で「26番目のトリプトファンがシステインに換わっている」ことを表します。

アミノ酸の1文字表記を用いてp.W26Cと書くこともあります。

1-2. 終止コドンに置換する場合(ナンセンス変異)

例)p.Trp26*は終止コドンを表します。全体で「26番目のトリプトファンが終止コドンに換わっている」ことを表します。の代わりにTerを使いp.Trp26Terとすることもできます。

アミノ酸の1文字表記を用いてp.W26X(あるいはp.W26Ter)と書くこともあります。

2. アミノ酸の欠失の場合

例1)p.Lys2del(あるいはp.K2del)

2番目のアミノ酸(リシン)が欠失している。

例2)p.Gly4_Gln6del(あるいはp.G4_Q6del)

4番目のアミノ酸(グリシン)から6番目のアミノ酸(グルタミン)までが欠失している。

3. アミノ酸の重複の場合

例1)p.Gln8dup(あるいはp.Q8dup)

8番目のアミノ酸(グルタミン)が重複している。

例2)p.Gly4_Gln6dup(あるいはp.G4_Q6dup)

4番目のアミノ酸(グリシン)から6番目のアミノ酸(グルタミン)までが重複している。

4. アミノ酸の挿入の場合

例)p.Lys2_Leu3insGlnSer(あるいはp.K2_L3insQS)

2番目のアミノ酸(リシン)と3番目のアミノ酸(ロイシン)の間にグルタミンとセリンが挿入している。

5. フレームシフト変異の場合

フレームシフト変異の表記法には短いものと長いものがある。いずれもフレームシフト(frameshift)をfsで表す。

5-1. 短い表記法

例)p.Arg97fs(あるいはp.R97fs)

97番目のアミノ酸(アルギニン)にフレームシフト変異がおきたことを表す。

5-2. 長い表記法

例)p.Arg97Profs*23(あるいはp.Arg97ProfsTer23)

フレームシフト変異の結果97番目のアルギニン以下に変化がおきて、プロリンで始まる新たなリーディングフレームができ、そこから数えて23番目のリーディングフレームが終止コドンとなる。

いずれの場合も新たなリーディングフレームで読まれるアミノ酸配列は記載しない。